samedi, 01 mars 2008

Misère et Splendeur de la Traduction selon José Ortega y Gasset

par Pauline Troja

« Voici qu’il vient avec les nuées. Et tout œil verra, même ceux qui l’ont percé ; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le Alep et le Tav, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant Elohim-Sébaoth. » Apocalypse I, 7-8.

Ce verset est venu chapeauter, fin 1998, un travail académique consacré à la traduction d’un texte espagnol, encore inédit en français, du philosophe espagnol José Ortega y Gasset, intitulé Misère et Splendeur de la Traduction (1). Sans pouvoir en cerner précisément la raison, certains signes nous donnaient à penser qu’il y avait en effet, comme qui dirait, quelque chose de pourri en démocratie occidentale.

Et voici que le 11 septembre 2001, il se voyait soudainement imprimé en lettres de feu dans le ciel, lorsque se sont effondrées, volatilées par deux oiseaux de mauvaise augure, les tours jumelles de Manhattan, sorte de spina bifida d’un ordre à bout de souffle, colosses aux pieds d’argile érigés à la gloire d’une cosmogonie en réseau, d’une ère de clôture autoréférentielle du discours, qui, absoute en ce début de siècle par une psychanalyse observant ce qui est en bas par le petit bout de la lorgnette, allait bientôt, vu son entêtement à affirmer la primauté de la prétendue conscience du moi, finir par apparenter notre vision du monde à la physique des trous noirs. Une logique, qui, comme le faisait remarquer Georges Steiner, relève de la « virtuosité langagière propre au charlatan, qui était aussi celle d’Hitler, […] de l’anti-matière et […] donne forme à un anti-logos, qui conceptualise puis met en exécution la déconstruction de l’humain. » (2)

Ce glissement involutif s’est évidemment opéré par incréments successifs et, qui plus est, en toute bonne conscience, mais il n’en demeure pas moins que nous sommes aujourd’hui en droit de nous demander quelle est le place réservée à l’humain et surtout dans quelle architecture il s’inscrit. En tant que traductrice, il nous semblait opportun d’exhumer ce bref essai du philosophe espagnol mal connu du monde francophone, pour en tester la puissante dissonance en cette époque du paradoxe triomphant, qui, sous couvert de tout communiquer, nous semble servir de prétexte à la diffusion d’une idéologie effrayante, pour laquelle les différences sont à gommer au profit d’un jargon narcissique déracinant, laissant augurer une fragmentation et une entropie croissantes du discours. Aliéné de son passé, déboîté de son axe et condamné comme le papillon à se prendre dans la toile d’araignée planétaire, l’humain voit son destin subordonné à la stratégie laminante d’un Anti-Architecte, qui, seul, ait à jouir d’une vue générale de l’ensemble. La schizophrénie est ainsi hissée au rang de folie institutionnalisée, puisque l’homme au cœur de chair se voit maintenant supplanté par l’homme déréalisé, traversé qu’il est par une onde de choc invisible qui l’énuclée progressivement et le condamne à l’ostracisme existentiel. L’image qui nous vient à l’esprit est celle du bulbe, dont on se serait savamment acharné à intervertir les couches, la fine pelure finissant par se retrouver à l’intérieur et le germe à l’extérieur, condamné à fatalement se dessécher sur pied : le règne du décervelage et de la scorie, où le logos, usurpé, se voit projeté dans l’abîme au profit d’une simple théorie des bords – et des bords seulement.

Ce glissement involutif s’est évidemment opéré par incréments successifs et, qui plus est, en toute bonne conscience, mais il n’en demeure pas moins que nous sommes aujourd’hui en droit de nous demander quelle est le place réservée à l’humain et surtout dans quelle architecture il s’inscrit. En tant que traductrice, il nous semblait opportun d’exhumer ce bref essai du philosophe espagnol mal connu du monde francophone, pour en tester la puissante dissonance en cette époque du paradoxe triomphant, qui, sous couvert de tout communiquer, nous semble servir de prétexte à la diffusion d’une idéologie effrayante, pour laquelle les différences sont à gommer au profit d’un jargon narcissique déracinant, laissant augurer une fragmentation et une entropie croissantes du discours. Aliéné de son passé, déboîté de son axe et condamné comme le papillon à se prendre dans la toile d’araignée planétaire, l’humain voit son destin subordonné à la stratégie laminante d’un Anti-Architecte, qui, seul, ait à jouir d’une vue générale de l’ensemble. La schizophrénie est ainsi hissée au rang de folie institutionnalisée, puisque l’homme au cœur de chair se voit maintenant supplanté par l’homme déréalisé, traversé qu’il est par une onde de choc invisible qui l’énuclée progressivement et le condamne à l’ostracisme existentiel. L’image qui nous vient à l’esprit est celle du bulbe, dont on se serait savamment acharné à intervertir les couches, la fine pelure finissant par se retrouver à l’intérieur et le germe à l’extérieur, condamné à fatalement se dessécher sur pied : le règne du décervelage et de la scorie, où le logos, usurpé, se voit projeté dans l’abîme au profit d’une simple théorie des bords – et des bords seulement.

La traduction de l’essai, au demeurant presque anecdotique en regard des thèmes embrassés par ce philosophe éclectique, visait donc à redonner vie à la pensée d’un auteur atypique, toujours soucieux – contrairement à la tendance dominante du marché contemporain de la pensée – de préserver la position centrale de l’individu, pour l’insérer dans une continuité cosmique tant verticale que contextuelle : le passé philosophique, soulignait si justement Ortega y Gasset, loin d’être un fil tendu horizontalement à travers le temps, est bien un axe qui continue d’agir dans le présent.

Ce modeste hommage se devait bien d’être rendu à un esprit quêtant sans le relâche la radicale profondeur du langage in statu nascendi et dont la plume aimait à égratigner des valeurs mises en scène par la société industrielle, qui, loin de favoriser le développement d’un sujet autonome et créateur, poussent au mimétisme et à l’hétéronomie. Un penseur, qui considérait que l’art permet de dire ce que l’homme n’a jamais été capable d’exprimer d’une autre manière, d’où son caractère intrinsèquement supérieur. Un écrivain, qui, s’insurgeant contre toute velléité de chosification du monde et craignant avant tout de faire perdre à l’amor intellectualis son aspect foncièrement ludique, n’a cessé d’insister sur la nécessité de développer des talents de synthèse afin de pallier la fragmentation des sciences. Un visionnaire, enfin, qui – et nous reprenons ici le fil de nos considérations liminaires – rédigeant Miseria y Esplendor de la Traducción en 1937, soit un peu plus de 700 jours avant que la barbarie déferle sur l’Europe – annonçait que le pire était encore à venir…

« Quand nous convaincrons-nous que l’être définitif du monde n’est ni matière, ni âme, ni une chose déterminée, mais bien une perspective ? Dieu est perspective et hiérarchie : le péché de Satan fut une erreur de perspective. » (Ortega y Gasset)

L’œuvre de José Ortega y Gasset évoque un majestueux paysage, dont nous n’apercevons la plupart du temps que la ligne de crête, tant son agencement, fait de niveaux pluriels, est complexe. N’ayant aucunement la prétention de résumer ses travaux (3) – démarche qui serait fort mal venue de notre part, à plus forte raison que nous nous exprimons ici en qualité de traductrice essentiellement – nous souhaiterions brièvement mettre en lumière les axes directeurs de sa géométrie du discours et plus précisément de sa théorie du langage, car ils constituent, du point de vue de l’écriture, de l’art et de sa relation à la verticalité, une source à laquelle il nous semble essentiel de revenir nous abreuver, car elle s'avère un antidote puissant contre la bidimensionnalité du discours contemporain et sa manie d’expliciter à tout prix l’impliqué. Combien de fois Ortega y Gasset n’a-t-il pas souligné, en effet, que toute démarche visant à sonder les profondeurs comme on mesure un plan relevait d’une pure imposture intellectuelle ? Ainsi, seule une métaphysique du discours permet d’expliciter que les choses ont des manières plurielles de se manifester : l’univers des profondeurs est aussi limpide que le monde en surface, il exige simplement de l’explorateur davantage d’efforts pour être perçu. Ces différents plans de réalité, chaque fois plus profonds, et, partant, plus chargés de sens, ne demandent pourtant qu’à être sondés. Pudiques, ces réalités abstruses nous invitent à une visite courtoise, à nous hisser jusqu’à elles, pour échapper à la viscosité du discours egocentré qui met à plat, à rassembler ce qui est épars et ainsi remplir la mission de clarté propre à l’homme.

VERTICALITÉ ET PERSPECTIVE : D’UN LANGAGE ARCHITECTURAL

Embrassé par la pupille d’Ortega y Gasset, le langage, phénomène cosmique s’il en est, se compose de galaxies de mots entretenant des liens secrets et intimes, leurs significations s’influençant réciproquement, de sorte que le sens fondamental se trouve diffus dans l’ensemble. Les termes ne sont ainsi porteurs que d’un sens embryonnaire, semblables à des squelettes demandant à être revêtus de chair, une chair qui ne peut se donner qu’en fonction de l’articulation contextuelle dans laquelle ils se manifestent. Loin de former le firmament idéal d’un sens unique, ces formations, dynamiques sont autant de condensations mouvantes de flux de signification que toute vie humaine met en jeu. Ainsi, à l’instar du symbole – que nous opposerons ici à la logique dia-bolique du discours contemporain – le sens ne peut-il être que polysémique et, pour cette raison même, ducteur de vérité. Les mots n’étant tels que lorsqu’ils sont dits par quelqu’un, leur réalité est intrinsèquement indissociable de celui ou celle qui les prononce, de celui ou celle à qui ils sont adressés et de l’environnement dans lequel ils interviennent. Privés de leur centre de gravité individuel, ils ne peuvent que virevolter, fétichisés en pseudo-réalité autoréférentielle, la parole n’étant plus implantée nulle part, le point de vue n’ayant plus de perspective, mais se réduisant à une pupille décentrée au regard panscopique, et partant, délirant.

Le sens ne peut donc se profiler qu’en fonction d’une polysémie toujours ouverte, fondée sur le jeu d’hypothèses en perpétuel devenir, qui permettent à l’individu d’échapper à la condition du ludion pour s’ancrer dans une géométrie vectorielle di discours, dont la tridimensionnalité se voit potentialisée par l’existence d’une parole individuelle, d’un dire qui ne se limite pas à puiser dans le système linguistique en vigueur, mais l’anime par une véritable transmutation qui ne peut être opéré que dans un seul vase : l’humain.

DU DIRE ET DU TAIRE

C’est donc bien à une possible translation du discours à un niveau de sens supérieur, prenant appui sur une créativité individuelle verticale, que le philosophe souhaite rendre sensible son lecteur. Cette poche néguentropique qu’abrite l’individu – insécable microcosme – est cerclée d’un halo d’imprécision, raison pour laquelle le dire individuel se caractérise par une densité fondamentale, densité que la parole poétique est plus que toute autre capable de révéler dans toute sa splendeur. À l’instar des grands arbres qui ne peuvent se profiler que par rapport au vide environnant, ce qui mérite d’être dit ne se définit que par rapport à ce qui est volontairement tu. C’est au sein des creusets de silence que naît ce qu’il importe de dire : ce que fait si mal notre époque du mimique souverain et de l’anti-courtoisie simiesque, qui, malhabile à l’approche circonvolutoire et ascendante, se montre davantage encline à disséquer et à niveler. Un discours entièrement explicite, sans implications ni zones d’ombre, serait, comme le relève Ortega y Gasset, un discours chosifié, pétrifié de n’avoir pas su aménager d’accès à l’Autre.

D’UNE PAROLE POÉTIQUE COMME SOURCE ORIGINELLE DU DIRE

Parcourant les différentes strates du langages, la parole poétique émerge ainsi libre et gratuite, née qu’elle est d’un corps à corps avec le silence. Recréant le monde dans un instant d’exceptionnelle pureté par un fiat lux s’inscrivant dans une architecture pyramidale, elle est un mode de connaissance, puisque connaissance réciproque du sujet et de son objet, co-écriture fondée sur une appréhension des choses perçant la sédimentation étymologique du discours et autorisant une vision de l’intérieur. La démarche artistique a ceci de particulier que, par elle, l’objet se donne à voir dans toute son intimité. Ainsi l’art pose-t-il ce regard autre sur la réalité, et, pour cette raison, ne peut que nous la révéler sous son aspect dynamique, de flux vital ininterrompu. En sa qualité de maître d’œuvre vivifiant la vertu radicale du langage pour en tirer l’âme, le poète crée la parole nouvelle, car il est celui qui nomme, dans l’argot prodigieux qui est le sien, prodigieux, en ce sens qu’il n’est constitué que de mots miraculeusement authentiques.

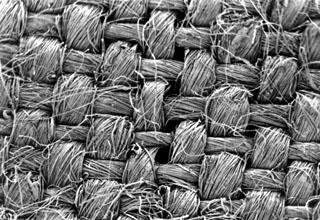

Sédentaire et nomade, le dire individuel apparaît comme une parole originelle, une mort et une résurrection dans le corps du texte, perpétuelle transfiguration d’une lecture ne pouvant être appréhendée qu’en perspective, permettant de transcender toute clôture, et, partant, toute finitude du langage. Le texte – à prendre au sens étymologique du terme, c’est-à-dire comme un tissu narratif, où ce sont les fils horizontaux que la navette introduit dans la trame qui font de l’ouvrage une étoffe unie et compacte – émerge ainsi comme une création de la conscience individuelle traduisante, se déployant dans l’espace comme un gigantesque mobile caldérien, naissant sur ce minuscule archipel qu’est la raison au sens ortéguien. Démarche logique autant qu’analogique, qui se matérialise en ces arabesques fleuries, en lesquelles évolue le penser vivant du philosophe espagnol.

Nous espérons que ces brèves considérations inciteront le lecteur à redécouvrir José Ortega y Gasset, dont l’œuvre ne livre à la surface qu’une infime portion de son extraordinaire arborescence implicite. En effet, bien qu’il puisse apparaître comme politiquement incorrect à certains, il est à compter au nombre des grands esprits du XXème siècle, dont le parcours, fait de voies rectilignes, mais aussi de pluriels chemins de traverse, mérite une attention toute particulière. Le philosophe en était conscient, lui qui affirmait que son œuvre, riche en allusions, secrets personnels et élisions diverses, demandait à son lecteur un effort d’interprétation considérable pour en saisir la mélodie sous-jacente. Estimant avec le philosophe que la perversion consiste en un écrasement définitif du sens en surface, nous ne pouvons que lui reconnaître l’essentiel mérite de s’être exprimé avant tout comme un vivant, pensant, inséré dans une logique contextuelle particulière. L’erreur absolue n’étant d’ailleurs que pure chimère, chacune contenant déjà le germe d’une vérité à venir, il arrive ainsi que des œuvres insignes quittent un jour leur cimetière marin pour enfin déployer, aidées par la circonstance du temps, toute la surface de leurs voiles.

« L’absence de connexion est annihilation. La haine, qui fabrique l’absence de connexion, qui isole et sépare, atomise l’orbe et pulvérise l’individualité. » (José Ortega y Gasset)

Notes

(1) Titre original : Miseria y Esplendor de la Traducción, publié dans la "Nación"de Buenos Aires (mai-juin 1937).

(2) G. Steiner, Réelles Présences, Gallimard, Paris, p. 83.

(3) cf. Oeuvres complètes du philosophe : Obras Completas, Alianza Editorial, Revista de Occidente, Madrid, 1983.

article paru dans le n°8 de Contrelittérature, Hiver 2002.

Imprimer

Imprimer

Les commentaires sont fermés.