samedi, 26 avril 2008

Le théâtre de Michel Mourlet

par Alain Santacreu

Michel Mourlet, journaliste, essayiste et romancier, est surtout connu comme théoricien du cinéma ; son ouvrage, La Mise en scène comme langage, est une des grandes références de la critique cinématographique contemporaine (1). Ce noble défenseur et illustrateur de la langue française, qui a écrit un magnifique « Discours de la langue » illustré par Savignac (2), est aussi l’auteur d’une œuvre théâtrale dont l’importance reste encore à découvrir. Il y a sur ce théâtre un texte admirable de Jean Parvulesco dont le titre, « Renaissance de la tragédie » (3), est déjà une mise en perspective de la réalité essentielle de cette œuvre qui se présente en effet comme une des tentatives dramaturgiques les plus réussies d’un retour de la tragédie dans le théâtre d’aujourd’hui.

Le théâtre complet de Michel Mourlet se compose de sept pièces dont trois d’entre elles - La Sanglière, La Mort de Néron, La Méditation au jardin - ont été réunies dans un volume édité par Loris Talmart en 1987. La Dame à la rivière a été produite sur France Culture, en 1982, par Lucien Attoun (4) et La Folie dure a fait l’objet d’une lecture publique, en 1995, au théâtre Essaion à Paris. Enfin, L’Epreuve du Feu, a été représentée au Théâtre de Levallois, en 1993, dans une mise en scène de Max Naldini.

Le théâtre complet de Michel Mourlet se compose de sept pièces dont trois d’entre elles - La Sanglière, La Mort de Néron, La Méditation au jardin - ont été réunies dans un volume édité par Loris Talmart en 1987. La Dame à la rivière a été produite sur France Culture, en 1982, par Lucien Attoun (4) et La Folie dure a fait l’objet d’une lecture publique, en 1995, au théâtre Essaion à Paris. Enfin, L’Epreuve du Feu, a été représentée au Théâtre de Levallois, en 1993, dans une mise en scène de Max Naldini.

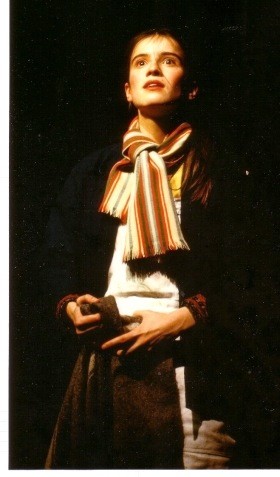

Agathe de La Boulaye dans « l’Épreuve du feu »,

mise en scène de Max Naldini (1993)

Michel Mourlet a développé sa réflexion sur le langage théâtral dans son essai Thaumaturgie du théâtre (5). Au théâtre, « il s’agit pour le principal et dans tous les cas d’une affaire de désir qui doit se conclure par un plaisir ». Le plaisir est le sens humain de l’art, tension vers ce divin qui, en l’homme, l’extrait de son animalité. Pour Mourlet, « le destin du théâtre pour s’accomplir doit se résoudre en plaisir ». En même temps le point de rencontre entre le spectateur et le spectacle implique l’adhésion totale du spectateur, une identification passionnelle, source de l’émotion esthétique opérative - ce que signifie la notion de catharsis : « C’est à la condition de pénétrer dans l’œuvre et d’être absorbé par elle que le spectateur sera haussé au plus élevé ou plongé au plus intime, ou au plus infernal, de lui-même. Qu’il en sortira transformé ». C’est ainsi que l’esthétisme du théâtre de Michel Mourlet repose sur l’illusion aristotélicienne et s’oppose radicalement au brechtisme. Toute la partie centrale de son essai est d’ailleurs une critique des conceptions brechtiennes. Cependant, que l’on ne s’y trompe pas : cet anti-brechtisme est un combat des plus actuels, une expression de cette Guerre des idées - pour reprendre le titre d’un livre de Mourlet (6) - où se jouent les orientations les plus décisives de notre culture.

Brecht fut ce prototype de l’intellectuel stalinien, variante « révolutionnaire » du bourgeois, c’est-à-dire quelqu’un qui hait au-dessus de lui et méprise au-dessous (7).

Dans Thaumaturgie du Théâtre, Michel Mourlet se réfère avec une évidente jubilation à la révision « postmoderniste » du brechtisme par Guy Scarpetta, dans son essai Brecht ou le soldat mort, paru chez Grasset en 1979, où l’idéologie totalitaire de l’esthétisme brechtien se trouve stigmatisée dans sa relation intrinsèque au stalinisme. Toutefois ce rejet radical du théâtre épique doit être replacé dans son contexte historique : la fin des sinistres décennies du terrorisme brechtien. Car, si la distanciation brechtienne est ressentie comme une aberration théâtrale, c'est qu'elle est une imposture, l'usurpation matérialiste d'une conception métaphysique du théâtre. On citera ici cette remarque extraite de Thaumathurgie du théâtre : « Quant aux théâtres d’Extrême-Orient, entièrement codifiés hors de l’imitation illusionniste, et de ce fait quelquefois donnés en exemple, il faut prendre garde, d’une part, qu’ils s’enracinent dans des civilisations aux habitudes de pensée très éloignées des nôtres et, d’autre part, que leurs codes - et même leurs intrigues - se maintiennent intangibles à travers les siècles, immédiatement décryptés par le double mécanisme de la tradition et de l’affinité mentale ». On voit la prétentieuse esbrouffe brechtienne qui prétend saisir l’essence d’un théâtre traditionnel par la seule dialectique marxiste et hors de toute métaphysique. Cependant il est intéressant d’observer que, si extravagante que soit cette conception de la dramaturgie épique, elle peut se retrouver en quelque sorte rectifiée lorsqu’elle est transposée dans le langage cinématographique, et dans une intentionnalité radicalement autre, comme par exemple dans certaines réalisations du cinéaste allemand Hans Jürgen Syberberg dont l’art filmique repose sur la combinaison poétique de « la théorie brechtienne du théâtre épique avec l’esthétique musicale de Richard Wagner » (8). On se rappellera le jeu distancié et ironique des acteurs dans Ludwig, requiem pour un roi vierge ou encore l’interprétation désincarnée des poupées-marionnettes dans l’incontournable Hitler, un film d’Allemagne. Mais cette « mythologisation » opérée par le biais du théâtre épique a été ici en quelque sorte favorisée et même induite par l’opposition fondamentale des langages théâtral et cinématographique sur laquelle Michel Mourlet a particulièrement insisté. Dans son essai il constate en effet que le théâtre est en même temps «le géniteur et le contradicteur» du cinématographe et il analyse magistralement ce paradoxe essentiel : dans le spectacle vivant, l’attention du spectateur referme l’espace sur lui-même, l’espace théâtral est concave - Mourlet parle d’espace-coquille ; au contraire, dans le spectacle audiovisuel, l’espace est convexe, illimité, se poursuivant dans un « hors champ » indéfini : « L’espace cinématographique est théoriquement sans limite, mais les portions que l’on en destine au spectateur sont, elles, rigoureusement choisies, découpées et circonscrites, alors que le regard du spectateur de théâtre circule en liberté dans une aire exiguë aux bornes infranchissables, marquées par des murs ou par le néant. » Ainsi, parce que le regard du spectateur est constamment dirigé, le cinématographe serait un art de la « fascination », alors que le regard du spectateur au théâtre, orienté par son indissociable relation à l’acteur, en ferait un art de la « communion ». Chez Syberberg, l’incorporation de la dimension épique vise une transfiguration esthétique du cinématographe afin qu’il hérite de la fonction de « mythologisation » dévolue traditionnellement au théâtre. Tout au contraire, pour tenter de combattre l’attrait du cinéma et surtout de la télévision, le théâtre contemporain en crise, ainsi que le dénonce Michel Mourlet, « entend séduire le public par des mises en scène qui semblent des pis-aller de cinéastes refoulés, gigantesques machines souvent hyperréalistes nécessitant d’énormes budgets ». Évidemment le théâtre de Michel Mourlet propose une voie diamétralement opposée qui est celle d’un retour à l’essence du théâtre par une épuration esthétique, presque sacrificielle, de la théâtralité au bénéfice total du texte, véritable révélateur du drame poétique. À cet égard la didascalie liminaire décrivant l’espace scénique de sa dernière pièce, L’Épreuve du Feu, est fort éloquente : « Pas le moindre décor. Seule la lumière peut varier. » L’auteur s’est expliqué sur ce choix : « L’Épreuve du Feu est née d’un problème de forme que je me suis posé, par goût du jeu ou du risque, avant toute détermination de contenu : comment aller jusqu’au bout du projet théâtral en soi, c’est-à-dire comment meubler un espace vide et le peupler de masques, avec une économie de " réalisme " frisant le zéro absolu ? » (9) Légère et grave à la fois, L’Épreuve du Feu évoque certain drame shakespearien - et la mise en scène de Max Naldini, si l’on en croit les critiques, avait su rendre l’atmosphère si particulière de ce Songe d’une nuit d’été à la fraîcheur giralducienne. L’argument est tiré des Métamorphoses d’Ovide. Dans la pièce, Pomone, une jeune fille qui se dit hamadryade, une variété sylvestre de nymphe, est en quête de l’arbre avec lequel elle pourra « vivre en symbiose » ; mais elle-même est recherchée par Vertumnus, le dieu des récoltes automnales. Qui est en réalité Vertumnus ? Un policier à la recherche d’une jeune fugueuse ? En tout cas un personnage protéiforme, un transformiste génial à la Frégoli (10) qui, tout au long de la pièce, se métamorphosera successivement en soldat sudiste, en coiffeur, en sorcière, en poète, en inspecteur et enfin en pompier - une indication liminaire spécifie que « ces six rôles peuvent être tenus par un seul comédien »(11). Un troisième personnage, lui aussi de généalogie ovidienne, intervient dans l’action sans apparaître sur scène : Erysichthon, ignoble promoteur immobilier qui n’hésitera pas à mettre le feu à la forêt pour dégager des terrains constructibles. Christopher Gérard a pu dire très justement : « La pièce est un appel à la résistance, au recours des forêts, dans la plus pure tradition jüngerienne de l’anarque, contre les destructeurs de racines en tous genres. Elle est aussi avertissement : l’abject Erysichthon, le tueur de forêts, finit mal… » (12)

Le théâtre de Michel Mourlet, comme le montre l’Épreuve du Feu, appelle donc tout un art de la mise en scène qui viserait à projeter dans l’espace ce que le texte ne peut projeter que dans la durée. Comment représenter l’espace ? La réponse de Michel Mourlet aboutit au degré zéro du réalisme, c’est-à-dire à la résolution du problème théorique posé par L’Epreuve du Feu : « Le réalisme photographique au théâtre est aussi douloureusement ressenti comme contradictoire à l’essence du théâtre que l’irréalisme à celle du cinéma ». Aussi, dans ses différentes pièces, la construction de l’espace s’éloigne de plus en plus de la représentation descriptive. Dans les pièces radiophoniques, c’est la dimension sonore qui produit l’espace et la musique, dans Néron par exemple, n’est pas illustrative mais un élément dramatique essentiel. De même, dans L’Épreuve du Feu, le rôle de la lumière est d’animer l’espace. Au centre de cet espace vide se trouve le corps de l’acteur, mobile et plastique, porteur du texte et du mouvement et, à l’image de Pomone qui cherche l’arbre de vie pour s’y enraciner, c’est au centre de l’acteur que le spectateur puise les racines du spectacle vivant. Pour que le théâtre ait lieu, il lui faut cet état de candeur qui suscite le rapprochement physique et mental entre l’acteur et le spectateur. Ce n’est que lorsque l’inspecteur Vertumnus cesse de « faire du cinéma », qu’il incarne enfin son rôle et devient le poète Ovide. Alors seulement Pomone peut s’identifier à lui et le reconnaître comme son arbre.(1) La Mise en scène comme langage, éditions Veyrier, 1987. Prix Simone Genevois 1988.

(2) Discours de la langue, Loris Talmart, 1985. On citera aussi les deux récents volumes de Les maux de la langue, édition Valmonde et Cie, 2000.

(3) Ce texte constitue la postface de l’ouvrage La Sanglière et autres pièces, Loris Talmart, 1987.

(4) La Dame à la rivière, éditions Art et comédie,1998.

(5) Thaumaturgie du théâtre ou l’anti-Brecht, Loris Talmart, 1989

(6) La Guerre des idées : le temps du refus, 1958-1992, Guy Trédaniel, 1993.

(7) Rémy de Gourmont cité par Michel Mourlet , op.cit., p.60

(8) Hans Jürgen Syberberg, Le film musique de l'avenir, La Cinémathèque française, 1975.

(9) Michel Mourlet : texte de présentation du programme de L’Épreuve du Feu.

(10) Leopoldo Fregoli, 1867-1936, fut un extraordinaire acteur italien à transformations. Il pouvait remplir, dans la même pièce, jusqu’à soixante rôles, féminins et masculins différents.

(11) Max Naldini n’a pas suivi cette indication puisque, dans sa mise en scène, les six métamorphoses du dieu étaient interprétées par des comédiens différents.

(12) Christopher Gérard, « Les dieux sur scène », ANTAÏOS, juin 1993.

(Article paru dans le n° 5 de la revue Contrelittérature, Printemps 2001).

Imprimer

Imprimer

Les commentaires sont fermés.